Berichte zu Veranstaltungen, Podcasts, der ibs-newsletter, das Medieninfo sowie Medienechos finden sich unter den einzelnen genannten Rubriken. Hier geht es zur Dokumentation über die Aktionswoche Bücherverbrennung und zum Bericht über die Bilzstiftung und Preisverleihung im Dezember.

Berichtsarchiv bis Dezember 2023:

Verein Coach e.V. erhält den Bilz-Preis

Die Verleihung des Bilz-Preises fand am 23. Dezember im NS-Dokumen-tationszentrum zum 25. Mal statt. Die Stiftungsgründer Fritz und Brigitte Bilz verbanden die Veranstaltung damit, die Stiftungsleitung an Çiler Firtina und an Hans-Peter Killguss zu übergeben. Besonders erfreulich war, dass Brigitte Bilz, die in den vergangenen Monaten sehr krank gewesen war an der Veranstaltung teilnehmen konnte. Umso trauriger ist nun, dass sie in der Nacht zum 30.12. überraschend verstorben ist. Mit der Dokumentation zu der Veranstaltung wollen wir an sie und ihr langjähriges gemeinsames Schaffen mit Fritz für die Stiftung erinnern.

Sowohl Brigitte als auch Fritz sind kurz nach dessen Gründung in den EL-DE-Haus Verein eingetreten; Fritz war auch lange Zeit im Vorstand tätig.

Der Nachruf der Brücker Geschichtswerkstatt auf Brigitte kann hier geladen werden.

Claudia Wörmann-Adam, Co-Vorsitzende des Vereins, würdigte die Arbeit der Beiden in der nachfolgenden Rede:

Liebe Brigitte, lieber Fritz,

liebe Anwesende,

möglicherweise bin ich in diesem Raum diejenige, die Brigitte und Fritz am längsten kennt und das ist der Grund, weshalb ich gebeten wurde, eine kleine Rede zu halten, was ich sehr gerne zugesagt habe.

Ich bin 1976 nach Köln gezogen. Fritz und ich lernten uns im gleichen Jahr während eines Juso-Unterbezirksparteitags kennen und kurze Zeit später lernte ich auch Brigitte kennen.

Fritz war der Kindergartenfreund meines verstorbenen Mannes, Volker Adam. Beide wuchsen in Köln Brück auf.

Fritz engagierte sich genauso wie wir im linken Spektrum der Jusos. Es war eine spannende politische Zeit und einigen Anliegen, für oder gegen die wir damals gemeinsam gestritten und gekämpft haben, sind wir bis heute treu geblieben: Zugehörigkeit zur Gewerkschaft, Kampf für Frieden und Abrüstung, für Internationalismus und Antifaschismus, gegen Rassismus und Antisemitismus, für eine humane Asylpolitik.

Wir setzten uns ein für lateinamerikanische Flüchtlinge, veranstalteten mit den Jusos antifaschistische Filmwochen, arbeiteten – entgegen der Beschlusslage der SPD – mit dem Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit und der VVN-BdA zusammen, solidarisierten uns mit Berufsverbotsopfern und engagierten uns für die Einrichtung des Kölner NS- Dokumentationszentrums.

Dass wir uns schon in den 70er Jahren für einen Gedenkort und ein Dokumentationszentrum im EL-DE-Haus einsetzten, war ganz maßgeblich Sammy Maedge zu verdanken mit dem wir vier befreundet waren. Am 20.1.1988 gründeten wir den Verein EL-DE-Haus, dem Gründungsvorstand gehörte mein verstorbener Mann, Volker Adam, als Schriftführer an.

Als er 4 Jahre später aufhörte, übernahmst Du lieber Fritz diese Funktion im Vorstand.

Als wir uns kennenlernten Fritz, übtest Du – glaube ich – schon deinen 3. Beruf aus, nach der Lehre zum Bauzeichner hast Du dich weitergebildet zum Bauingenieur, es folgte ein Pädagogik-Studium, dann wurdest Du Lehrer; später warst Du Gewerkschaftssekretär, dann ACE-Geschäftsführer und nach der Frühverrentung studiertest Du Geschichte und machtest deinen Doktor.

Brigitte übte dagegen durchgehend mit großer Leidenschaft ihren Beruf – oder soll man besser sagen ihre Berufung -, als Lehrerin aus.

Immer wieder kamen wir zusammen, beruflich: Fritz wurde „mein persönlich betreuender Gewerkschaftssekretär“, da er bei der ÖTV für die Koelnmesse, bei der ich arbeitete, zuständig war. Politisch trafen wir uns in den eben beschrieben Politikfeldern – und privat mit Brigitte und Volker bei vielen gemeinsamen Abendessen mit gutem Essen und entsprechendem Wein sowie ebenso vielen manchmal auch ziemlich kontroversen Diskussionen – aber auch im Urlaub in der Bretagne.

Natürlich wurde auch Brigitte Mitglied im Verein EL-DE-Haus. Ab 1995 bis 2011 war Fritz stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Aufgabe des Vereins war es, u.a. in den Anfangsjahren, Ausstellungen zu organisieren und Publikationen zu erstellen und herauszugeben. Viele AB-Maßnahmen wurden vom Verein für das NS-Dok abgewickelt.

Fritz war maßgeblich an Publikationen für den Verein und das NS-Dok beteiligt. Fritz und Brigitte engagierten sich auch sehr für das Besuchsprogramm für ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.

Gleichzeitig seid Ihr beide seit langem aktiv in der Arbeit der Kölner Geschichtswerkstätten; nicht nur aber vor allem in Brück. Ihr beide seid treibende Kräfte in dieser Bewegung. Mit sehr viel Engagement habt Ihr an der Vernetzung dieser wichtigen Initiativen für die Geschichte von unten gearbeitet.

Viel Arbeit, Kraft und Engagement floss in Bücher die ihr gemeinsam recherchiert und verfasst habt. Z.B. das Buch über die Lebens- und Liebesgeschichte von Helene Sälzer und Gottfried Balin »Diesen Menschen hat man mir totgeschlagen« und zuletzt noch die »Geschichte der Lengsfeldschen Buchhandlung«. Darüber hinaus ist Fritz Autor diverser Publikationen und Bücher; einige davon sind in der Reihe des NS-Dok erschienen.

Von den vielen Büchern und Publikationen möchte ich nur zwei erwähnen: »unangepasst und widerborstig« über den Kölner Karnevalisten Karl Küpper und als Co-Autor »August Sanders unbeugsamer Sohn« über Erich Sander.

Bei meinen Überlegungen für die Rede ging mir durch den Kopf, dass Du, Fritz – im Gegensatz zu vielen anderen Männern deiner Generation die ich kennen gelernt habe – in einigen Fällen könnte ich auch sagen kennenlernen musste – ein Faible für selbstbewusste Frauen hast. Geprägt hat dich deine Mutter, die nach allem was ich von dir über sie erfahren habe, auf ihre Art eine sehr starke Frau war; dann natürlich ohne Zweifel Brigitte. Du hast schon früh Ausschau gehalten, welche Frauen man motivieren und ansprechen könnte, Funktionen zu übernehmen oder welche zu Unrecht vergessen und zu würdigen sind.

Zur letzten Kategorie gehört neben den Frauen über die Du bzw. Ihr geschrieben habt, auch eine mir wohl bekannte Gewerkschaftsfunktionärin Käthe Schlechter-Bonnessen, die 1. Kölner DGB-Kreisfrauenausschussvorsitzende. Ich folgte ihr 20 Jahre später als Dritte in der Funktion. Ihr sorgtet dafür, dass Käthe, die ich auch kennengelernt habe, durch eine Straße, die nach ihr benannt wurde, nicht in Vergessenheit gerät. Ebenso dazu gehört Martha Mense, die kommunistische Widerstandskämpferin, die hier im EL-DE-Haus gefoltert wurde und später in die Schulen ging, um die Erinnerung an die NS-Zeit zu den Schülerinnen und Schülern zu bringen. Ich entsinne mich noch, wie dieses Haus für den Besuch geöffnet wurde und ich mit Martha die Treppe in den Keller runterging und ich sie stützen musste. Ihr ist auch eine Straße in Köln Kalk gewidmet worden auf Initiative der Geschichtswerkstatt Köln Kalk, die natürlich von Fritz mit initiiert wurde.

Mich hast Du 1997 angesprochen, ob ich nicht Mitglied im Vorstand des Verein EL-DE-Haus werden wolle. Ich habe den Verein ja mitgegründet. Du fandest, dass unbedingt einige Frauen mehr in den Vorstand gehörten und von mir hast Du Dir versprochen, dass ich die Beziehung bzw. das Netzwerk zu den Gewerkschaften knüpfe und weiterentwickele; ich war damals stellvertretende Kölner ÖTV-Vorsitzende. Mittlerweile bin ich das dienstälteste Mitglied im Vorstand und Co-Vorsitzende des Vereins.

Heute gebt Ihr den Vorsitz der Bilz-Stiftung die ihr beide gemeinsam – nach der unerwarteten Erbschaft – ins Leben gerufen habt, in die Hände einer starken, mir sehr vertrauten und geschätzten, Frau: an Çiler Firtina mit der ich seit langer Zeit im Vorstand des Verein EL-DE-Haus sehr gut zusammenarbeite und an Hans-Peter Killguss, dem Leiter der IBS ,den ich ebenfalls schon sehr lange – noch aus der Zeit der »Gelben Hand« – kenne und schätze.

Liebe Brigitte, lieber Fritz, im Namen des Verein EL-DE-Haus und ganz persönlich danke ich Euch für euer großes ehrenamtliches Engagement, für die Erinnerung, gegen das Vergessen, gegen Antisemitismus – ein leider absolut aktuelles Thema – für Antifaschismus und Antirassismus, für Euer langjähriges Engagement in der Flüchtlingsarbeit, für deine langjährige Vorstandsarbeit im Verein und im NS-Dok, lieber Fritz und Euch beiden für eure gemeinsame Arbeit in der Bilz-Stiftung!

Wir wünschen Euch alles erdenklich Gute für die Zukunft und hoffen euch immer mal wieder hier und anderswo zu treffen!

Der Bericht des Kölner Stadtanzeigers über die Veranstaltung findet sich auf der Seite Medienecho.

Über Israel reden

Martin Breitfeld im Gespräch mit Meron Mendel

Zur Eröffnung der Veranstaltung am 17. Dezember 2023 begrüßte Witich Roßmann als Sprecher für „Köln stellt sich Quer“ mit dem nachstehenden Grußwort die in großer Zahl erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbibliothek, des KiWi-Verlages, des Kölner Bündnisses „Köln stellt sich quer“,

liebe interessierte Kölner Zivilgesellschaft, die Sie sich trotz allen Vorweihnachtsstresses zwei Stunden Zeit genommen haben, um nachdenklich zuzuhören und nachzudenken über ein Thema, dass unsere bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte begleitet hat.

Mein Name ist Witich Roßmann, Ich möchte Sie im Namen der vier Veranstalter und als einer der SprecherInnen von „Köln stellt sich quer“ herzlich begrüßen.

Mein Name ist Witich Roßmann, Ich möchte Sie im Namen der vier Veranstalter und als einer der SprecherInnen von „Köln stellt sich quer“ herzlich begrüßen.

Reden über Israel… das heißt auch über den immer wieder wellenförmig anschwellenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft reden, über die immer wieder notwendige Aufklärung. Deshalb entstand schon im Sommer dieses Jahres die Idee, diese Veranstaltung zum Thema Antisemitismus zu organisieren. Dass sie eine so ungeheure Aktualität erhält, damit hatten wir zu diesem Zeitpunkt in keiner Weise gerechnet.

Noch Ende September beklagte Rene Wildangel in den „Blättern für deutsche internationale Politik“, dass das Auswärtige Amt unter dem #indenfocus auf die weltweiten Krisenherde aufmerksam macht: Libanon Bangladesch, Südsudan. Der Gaza-Streifen bliebe ungenannt. Als der Artikel erschien, hatte das ungeheure Massaker der Hamas am 7. Oktober dieses Thema in brutalster Form in den Fokus unserer Gesellschaft gerückt.

Das Existenz- und Selbstverteidigungsrecht Israels ebenso wie die Sicherheit und der Schutz jüdischen Lebens in unserer Gesellschaft.

Und ebenso die ungelösten Konflikte in Israel, in Palästina, im Nahen Osten:

Insofern freue ich mich, heute Herrn Prof. Dr. Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Autor des Buches „Über Israel reden“, als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Als wir bei Köln stellt sich quer im Sommer dieses Jahres eine Veranstaltung mit Ihnen planten, stand noch die allgemeine Diskussion über Antisemitismus, über die richtigen Formen des Kampfes gegen Antisemitismus als Motiv hinter der Einladung.

Auf diese aktuelle Brisanz des Themas und das verbundene Leid würden wir sicher alle gern verzichten.

Innehalten angesichts des Zivilationsbruches, wie gefordert, ist das Eine. Aber Überwinden der Sprachlosigkeit, zurückgewinnen der Handlungsfähigkeit, dazu gehört unverzichtbar das „öffentliche“ Reden und Nachdenken über das Thema. Deshalb danken wir Meron Mendel für seine Zusage in dieser für ihn und uns so schwierigen Situation.

Den Einladungen, Plakaten und Flyern ist unschwer zu entnehmen, dass dies heute eine gemeinsame Veranstaltung von „Köln stellt sich quer“ mit dem KiWi Verlag, der Stadtbibliothek und der Germania Judaica ist.

Ein erster Dank gilt deshalb dem KiWi Verlag und Frau Gisela Thomas und dem ehemaligen Geschäftsführer Helge Malchow, die bei Planung und Vorbereitung der Veranstaltung sehr geholfen haben.

Mein zweiter Dank gilt der Direktorin der Stadtbliothek Dr. Hannelore Vogt, die uns völlig unbürokratisch unterstützt hat, mit unserem heutigen Veranstaltungsraum, Technik und Organisation.

Und der dritte Dank gilt Frau Dr. Ursula Reuter, Geschäftsführerin GERMANIA JUDAICA, der

Kölner Bibliothek zur Geschichte des Deutschen Judentums e.V.

Die Germania Judaica hat seit 1979 hier ihren Sitz in der Zentralbibliothek, mitten in der Kölner Innenstadt, es ist ihr Alleinstellungsmerkmal, dass sie selbstverständlicher Teil einer öffentlichen Bibliothek ist und eine bunte, diverse und altersgemischte Leserschaft anspricht.

Gegründet wurde die Bibliothek 1959 von engagierten und weitsichtigen Kölner Bürgerinnen und Bürgern wie Heinrich Böll.

Der Kampf gegen den Antisemitismus durch Bereitstellung von Informationen und Bildungsangebote ist also schon seit über 60 Jahren eine Kernaufgabe der Germania Judaica.

Als eine der bedeutendsten Spezialbibliotheken jüdischen Geschichte in Europa mit insgesamt ca. 100.000 Medieneinheiten möchte ich sie gerade in unserem Kontext allen ans Herz legen.

Und mein Dank gilt meinen SprecherInnen von Köln stellt sich quer, die bei Idee, Konzept bis zur letzten organisatorischen Umsetzung sich für diese Veranstaltung engagiert haben.

Im Bündnis von KSSQ sind die demokratischen Parteien FDP, Grüne, SPD, Linke vertreten, die Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes, die evangelische Kirche, viele Initiativen und zivilgesellschaftliche Organisation, ich möchte hier nur beispielhaft den El-De Haus Verein, die Initiative schwarzer Menschen in Deutschland, die Cologne Pride, die VVN und die alevitische Gemeinde Porz nennen.

Die letzten Wochen haben uns schmerzlich vor Augen geführt, dass der Kampf gegen Antisemitismus noch notwendiger geworden, ebenso wie der Kampf gegen Rassismus und Nationalismus, wie das Engagement für das unantastbare Recht auf Menschenwürde gegen alle rechtsextremen und rechtspopulistischen Organisationen und Parteien. Wir können uns nicht mit der Aussage in der Kölnischen Rundschau zufrieden geben, dass es in Köln bisher keine „gravierenden“ antisemitischen Vorfälle gegeben habe – auch in Köln haben wir einen deutlichen Anstieg antisemitischer Vorfälle wahrgenommen – wir müssen dafür sorgen, dass es keine gibt!

Für die dafür notwendige Bildungs- und Aufklärungsarbeit, für die Organisation von Veranstaltungen und Demonstrationen ist aber auch die Verständigung, die Auseinandersetzung über die richtigen Ziele und Formen des Kampfes gegen Antisemitismus notwendig. Dazu dient unsere heutige Veranstaltung.

Meine herzlichsten Genesungswünsche gehen an den geplanten Moderator Stefan Koldehoff vom Deutschlandfunk der kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste.

Um so größeren Dank deshalb an unseren neuen Moderator Martin Breitfeld, Redaktionsleiter Sachbuch im KiWi Verlag. Sie haben sich für dieses Buch von Meron Mendel besonders eingesetzt, und vom Entstehungsprozeß an begleitet. Haben sie herzlichen Dank dafür, dass sie so kurzfristig für diese Aufgabe ihre Bereitschaft erklärt haben.

Wir haben uns darauf verständigt, dass nach dem Gespräch zwischen Herrn Mendel und Ihnen Zeit für Nachfragen aus dem Publikum besteht: Für Nachfragen und nicht für Korreferate.

Die Bühne gehört Ihnen.

Kutscher: Gleichgültigkeit gegenüber der Demokratie ist gefährlich

Lesung des Bestsellerautors im EL-DE-Haus

Über 100 Interessierte kamen am Mittwoch, dem 22. November in das EL-DE-Haus um Volker Kutscher bei seiner Lesung aus dem Buch der Stadt »Der nasse Fisch« zu hören. Begrüßt wurden die Anwesenden vom Co-Vorsitzenden des EL-DE-Haus-Vereins, Martin Sölle, der sich freute, dass der Autor nach der Eröffnungsveranstaltung am Sonntag im Kölner Schauspielhaus persönlich bereit war, der Einladung des Vereins zu folgen.

Bei dem Buch handelt sich um den ersten Bestseller der „Gereon-Rath-Reihe“ dem inzwischen acht weitere Erfolgsbücher gefolgt sind. »Der nasse Fisch« ist auch die Grundlage für die ebenso erfolgreiche TV-Serie »Babylon Berlin« und die Graphic Novel.

In den von ihm gelesenen Abschnitten stellte Kutscher die Protagonisten der Erfolgsserie Gereon Rath und Charlotte Ritter vor. Zu gern möchte die Stenotypistin und angehende Kriminalbeamtin Charlotte Ritter bei der Berliner Inspektion A wissen, wer der aus Köln kommende Kriminalkommissar Gereon Rath ist, zu dem sie sich hingezogen fühlt. Warum er dort die Mordkommission verlassen musste und bei der „Sitte“ in Berlin landete. Bis Rath damit rausrückt weiß es nur der Polizeipräsident Karl Zörgiebel – Spitzenahme „Dörrzwiebel“ – der den Sohn eines alten Kollegen aus Köln bei seiner Polizei aufgenommen hat. In Köln hatte es bei einem Polizeieinsatz einen Toten gegeben, der zweifelsfrei mit der Dienstwaffe des Kriminalkommissar Gereon Rath erschossen worden war.

Mit »Der nasse Fisch« beginnt Kutscher eine spannende Kriminalserie, die Gereon Rath in das grandiose Berlin Ende der zwanziger Jahre und Anfang der dreißiger Jahre bringt. Mordgeschäfte, Goldraub und politische Verwicklungen sind Thema dieses ersten Buches und der Nachfolger. Gekonnt und kenntnisreich vermischt Kutscher die sozialen und politischen Entwicklungen mit den Kriminalgeschichten über unerlaubte Bordelle, Drogenhandel und andere kriminelle Geschäfte.

Im Gespräch mit Heinrich Bleicher, dem ehemaligen Bundesgeschäftsführer des Schriftstellerverbandes VS, der die Veranstaltung kenntnisreich moderierte, erläuterte Kutscher die Entstehung des Romans und seine Intentionen. Die Krimireihe ist keine Geschichtsserie, aber Kutscher beschreibt sehr konkret an der historischen Entwicklung, wie die Nazis an die Macht gekommen sind und mit dem Holocaust den Zivilisationsbruch des 20. Jahrhunderts begangen haben.

Die Zeit der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, hat Kutscher fasziniert. Es ging und geht ihm darum, über die spannenden Krimis hinaus, herauszufinden, woran die Republik gescheitert ist. Charlotte Ritter ist das herausragende Beispiel einer emanzipierten Frau, die die Verhältnisse in der Weimarer Republik ermöglicht hat. Gereon Rath ist ein leidenschaftlicher Polizist, der allerdings „politisch ein Idiot ist“. Er stellt im Gespräch mit Charly Ritter fest: „Nazi zu sein ist eine Mode. Aber solche Moden kommen und gehen.“

Kenntnisreich bis ins Detail schreibt Kutscher u.a. über die politischen Ereignisse, über die moderne Polizeiarbeit am Beispiel vom legendären Ernst Genat und über die gesellschaftlichen und ästhetischen Verwerfungen, die die Einführung des Tonfilms mit sich gebracht hat. Dass er nicht nur mit Verstand, sondern auch mit Witz schreibt, machten die Lacher oder auch das Gelächter bei seiner Lesung deutlich. Es geht Kutscher bei seinen Romanen auch darum zu zeigen, wie gefährlich Gleichgültigkeit gegenüber der Demokratie ist.

Gespannt sein darf man auf den letzten Band der Reihe, der im nächsten Jahr erscheinen soll und in die Reichspogromnacht und deren Folgen 1938 mündet.

CWA

Solidarität mit Jüdinnen und Juden

Der brutale Terrorangriff der Hamas auf feiernde junge Menschen und friedliche Zivilist*innen am 7. Oktober im Süden Israels und der folgende Aufruf der Hamas zu weltweitem Terror gegen jüdische Menschen waren und sind unerträglich!

In Köln fanden am Sonntag, dem 5. November und Mittwoch, dem 8. November zwei Solidaritätsveranstaltungen statt. Zur Teilnahme an beiden Veranstaltungen hatte der Verein EL-DE-Haus mit aufgerufen. Zu der Veranstaltung auf dem Roncalliplatz am Sonntag waren ca. 1000 Menschen erschienen. Es gab zahlreiche Redebeiträge u.a. auch von der Oberbürgermeisterin Reker, von Parteivertretern, von jüdischen Rednerinnen und Rednern wie Aron Knappstein sowie vom DGB-Vorsitzenden Witich Rossmann und Willi Reiter vom Vorstand des Vereins EL-DE-Haus.

Für die von der Hamas entführten Jüdinnen und Juden in Israel wurden vor deren Bildern Blumen niedergelegt.

Das Katholisches Stadtdekanat Köln und Evangelischer Kirchenverband Köln und Region hatten zu einem Schweigegang am Vorabend des Gedenkens an die Pogromnacht vor 85 Jahren (9. November 1938) auf. Hierzu kamen ca. 2500 Menschen.

Berichte zu beiden Veranstaltungen gab es in den Lokalzeitungen und eine weitere Dokumentation mit Bildern auf der Homepage von „Lokalfunk.com“ durch Hans-Dieter Hey.

Statement Claudia Wörmann-Adam bei der Kund-gebung „Schützen wir das EL-DE-Haus“ am 6. Mai

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Verbündete des Vereins EL-DE-Haus.

Es freut uns, Sie und Euch an diesem Tag an unserer Seite zu haben.

Ich bin Claudia Wörmann-Adam, Co-Vorsitzende des Verein EL-DE-Haus und begrüße Sie und Euch sehr herzlich.

Wir stehen heute hier, weil wir das EL-DE-Haus vor ungebetenen Gästen schützen wollen. Ungebetene Gäste sind Markus Beisicht und sein sogenannter „Aufbruch Leverkusen“ und Elena Kolbasnikova und ihr Partner Max Schlund samt ihren Anhängerinnen und Anhängern. Wir wissen sehr genau wes Geistes Kind Markus Beisicht und die Seinen sind:

Markus Beisicht hat eine lange rechtsextreme Vergangenheit: Sein Weg führte ihn von den „Jungen Nationaldemokraten“, der Jugendorganisation der NPD, über die sogenannten „Republikaner“ und die „Deutsche Liga für Volk und Heimat“ zur Gründung von „Pro Köln“ und „Pro NRW“ und jetzt zum „Aufbruch Leverkusen“.

Nach außen gibt man sich bieder, aber wie schon früher hat man enge Kontakte ins rechtsextreme und teilweise neo-faschistische und verfassungsfeindliche Milieu. An seiner Seite, nicht erst jetzt, sondern seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine Elena Kolbasnikova und ihr Partner Max Schlund. Gemeinsam gründeten sie in der Anwaltskanzlei von Markus Beisicht die Gruppierung „Brücke Freundschaft zwischen Russland und Deutschland“ und verteidigen Putins Angriffskrieg.

Beide Organisationen pflegen enge Kontakte zu ehemaligen AfD- und NPD-Funktionären, Rechtsextremisten, Reichsbürgern, Verschwörungs-Ideologen und Corona-Leugnern.

Auf den von Kolbasnikova in Köln organisierten Veranstaltungen traten als Redner bislang neben Markus Beisicht, der Neonazi Alexander Kurth, der Esoteriker und Verschwörungsideologe Wjatscheslaw Seewald sowie André Poggenburg und Walter Eugen (beide ehemals „AfD“) auf.

Über ihr vermeintliches Engagement gegen „Russophobie“ gab Kolbasnikova vor, sich gegen antislawischen Rassismus einzusetzen; die Formulierung diente allerdings vielmehr der Legitimierung und Verharmlosung russischer Kriegsverbrechen. Der Presse gegenüber behauptete Kolbasnikova, in der Ukraine sei eine Nazi-Regierung an der Macht.

Neben geschichtsrevisionistischen und Schoa-verharmlosenden Äußerungen wurden auf den darauffolgenden pro-russischen Veranstaltungen in Köln wiederholt antisemitische Codes und Chiffren verbreitet.

Wir, der Verein EL-DE-Haus, Förderverein des NS-Dokumentationszentrums, stehen hinter der Entscheidung der Direktion des Hauses, diesen Personen und ihren Anhängerinnen und Anhängern den Zugang zum EL-DE-Haus zu untersagen. In unserer Satzung ist festgelegt, dass wir uns einsetzen für Toleranz und die demokratische Grundordnung sowie gegen jegliche Form von Hass, Verschwörungserzählungen, Rassismus, Antisemitismus, Faschismus, Neofaschismus, Nationalismus und Revanchismus.

Es ist gut zu wissen, dass bis gestern 51 unterschiedliche Vereine, Initiativen, Religionsgemeinschaften und Parteien unseren Aufruf unterstützt haben!

Zeigen wir gemeinsam, dass wir dieses Haus, dass durch die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt erkämpft worden ist, das wie kein anderes in Köln Gedächtnis- und Erinnerungsort für die Schrecken und die Brutalität der Nazi-Herrschaft ist, vor ungebetenen Gästen schützen. Dabei lassen wir uns durch nichts und niemanden provozieren. Wir schützen zusammen und friedlich das EL-DE-Haus.

Rolly Brings Lied:

EL-DE-Huus

EL-DE-Huus 1944.

Wandenschreff vunnem Mädche us d’r Ukraine.

Em Gestapo-Keller. En d’r Elisenstroß.

Zell Nummer 3.

Villeich es dat d’r letzte Bref.

Versenk in en di Hätz janz deef.

Hä es jeschrevve nor för Dich – nor för Dich.

Ich sitz en d’r Gestapo-Höll,

he en dä naaße kahle Zell.

Mer wäde bahl fottjebraat – fottjebraat.

Ich luusch noh dem Bewaacherschrett

un verfloch dat hade Bett.

Wünsch, dat ich Dich bütze künnt – bütze künnt.

D’r Staatsanwalt plädeet op Dud.

He jitt et Folter nor un Nut.

Ich loor eröm un sök Dich – un sök Dich.

Et Jereech steit op. Et jeit an et Engk.

Dä Sproch hallt widder vun de Wäng.

Dä Reechter jrins su widderlich – su widderlich.

Mi Hätz, dat stock un deit su wih.

Ach, Mamm, Du häs kein Dochter mih.

Bes nit bedröv öm Di Kind – öm Di Kind.

Ach, Jott, ich mööch su jän frei sin

un die, die ich jän han, noch ens sin.

En freier Luff en widder jon

un ungerm Himmel met Dir ston.

Ich krijje die Kette nit kapott.

Befrei mich – brech die Kette op.

Doför lihr ich Dich dann,

wie mer sing Freiheit levve kann.

Informationen zur Aktionswoche „verbrannt&verbannt“ bei der Maikundgebung auf dem Heumarkt

Besonderes Interesse fanden die Ankündigungen zu den Veranstaltungen zur Aktionswoche.

Hier eine kurze Zusammenfassung:

Vor 90 Jahren fanden zwischen dem 10. – 17. Mai 1933 im gesamten Deutschen Reich Bücherverbrennungen statt; veranlasst durch die nationalsozialistische Studentenschaft. In Köln geschah dies am 17. Mai am Ort der alten Kölner Universität in der Claudiusstraße.

Verbrannt wurden:

- Bücher jüdischer Autor*innen

- Bücher von Autor*innen der Arbeiter*innen-Bewegung (Gewerkschaften, SPD, SAP, KPD, sozialistische und anarchistische, pazifistischen Gruppen, Vereine, Parteien etc.)

- Bücher anderer Autor*innen die dem Nationalsozialismus (NS) kritisch gegenüberstanden

- Wissenschaftliche, Politische, Juristische, Künstlerische Bücher die nicht der NS- Ideologie entsprachen

Damit verbunden waren Verbote für die Autor*innen Bücher oder anderer Schriften zu publizieren. Später wurden weitere Werke von Autor*innen verboten, die dem NS kritisch gegenüberstanden, oder deren Werke nicht der NS-Ideologie entsprachen.

Was soll in der Aktionswoche gelesen/vorgestellt werden:

- Bücher von Autor*innen deren Werke im NS verbrannt oder die nicht mehr publiziert werden durften und/oder solche, die ins Exil gehen mussten

- Bücher von Autor*innen über ihre Flucht und Verfolgung im NS

- Bücher über diese Autor*innen und über die Bücherverbrennung

- Kinder- und Jugendbücher dieser Autor*innen und Werke für Kinder & Jugendliche über die NS- Zeit

- Bücher über und/oder von Menschen, die im NS verfolgt wurden und/oder Widerstand leisteten: gerne mit Köln Bezug

- Bücher von Autor*innen die aktuell in anderen Staaten verfolgt werden oder die in ihren Heimatländern nicht publizieren dürfen.

Zur weiteren Information das Logo“verbrannt&verbannt in der rechten Spalte oben anklicken.

Großen Zuspruch fand auch der Aufruf zum Schutz des EL-DE-Haus vor Rechtsextremisten und nationalistischen Kriegstreibern.

Zur weiteren Info hier klicken: Aufruf: Schützen wir das EL-DE-Haus vor rechten Kriegstreibern!

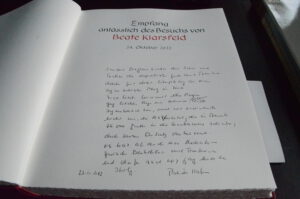

Ansprache Beate Klarsfeld beim Empfang im Historischen Rathaus in Köln

Liebe Freunde, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

Für uns, die heute hier die Organisation „Die Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich“ vertreten, ist dieser Besuch hier im Muschelsaal des Historischen Rathauses ganze besonders bedeutend ; 42 Jahre nach dem Urteilsspruch im Kölner Prozess haben Sie uns an diesen symbolischen Ort eingeladen, weil dieser Prozess von historischer Bedeutung war, nicht nur für die Waisenkinder der Shoah, nicht nur für die französischen Juden und nicht nur für Frankreich, aber auch für Deutschland. Dieser Prozess hat dem französisch-deutschen Rechtsstreit ein Ende bereitet, der aus dem zweiten Weltkrieg entstanden war. Die Bundesrepublik musste das Zusatzabkommen vom 2. Februar 1971 vom Bundestag ratifizieren lassen, wonach es dann möglich wurde, die Naziverbrecher, die in Frankreich in Abwesenheit verurteilt waren, die aber nicht nach Deutschland ausgeliefert werden konnten, obwohl alle in wichtigen Funktionen in der Bundesrepublik leben konnten, erst dann würden deutsche Gerichte für sie zuständig werden.

Die deutsche politische Gesellschaft wollte dieser Vereinbarung nicht zustimmen, obwohl Bundeskanzler Willy Brandt das Zusatzabkommen unterzeichnet hatte. Während zwei Jahrzenten wehrten sich hier dagegen die Bundeskanzler Adenauer, Erhard und Kiesinger und im Bundestag waren CDU und FDP vereint, gegen die Ratifizierung zu stimmen.

Das war der Anlass, dass mein Mann und ich, wir jetzt zum Kampf aufriefen, damit der Bundestag dieses Abkommen ratifiziert. Wir beide allein waren zu schwach, um in Deutschland zu agieren, also haben wir uns deswegen entschlossen, mit illegalen Aktionen zu handeln, die in der Öffentlichkeit Aufsehen erregten, und diese Aktionen führten wir unerlässlich fort. Daraufhin versammelten sich um das Ehepaar Klarsfeld die Waisenkinder der Shoah. Es bedurfte 4 Jahre eines harten Kampfes mit der deutschen politischen Gesellschaft, 4 Jahre lang kämpften wir mit diesen illegalen Aktionen, wir wurden festgenommen, und wir wurden angeklagt und vor Gericht gestellt.

Die Ansprache von Beate Klarsfeld kann hier geladen werden.

Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des Empfangs von Beate Klarsfeld im Historischen Rathaus, 24.10.2022

„Sehr geehrte Frau Klarsfeld,

sehr geehrte Gäste, bienvenue à Cologne,

ein sehr herzliches Willkommen in Köln. Ich sehe mich heute einer mutigen Frau gegenüber, einer beharrlichen Anwältin nationalsozialistischer Opfer und einer unerschrockenen Kämpferin für Gerechtigkeit! Ich habe Sie immer wieder als Autorität im Kampf gegen die widererstarkte Ultrarechte wahrgenommen, wie wir Sie in Deutschland, Frankreich und ganz Europa beobachten. Mir war, ist und bleibt diese Standhaftigkeit gegen den Rechtsextremismus in unserer Demokratie ein Herzensanliegen – denn von ihm geht eine Gefahr für unsere offene, vielfältige Gesellschaft aus. Das können wir nicht oft genug betonen!

Liebe Frau Klarsfeld, dass Ihre Elterngeneration das Unrecht im Nationalsozialismus erduldete, das hat Sie genauso beschäftigt wie mich. Auch meine Eltern haben geschwiegen zu all dem Unmenschlichen, das Deutsche ihren Mitmenschen antaten. Mir fiel es schwer, das zu akzeptieren. Und ich habe daraus für mich zu einer Haltung gefunden, die unverrückbar ist: Menschenwürde, Demokratie, Rechtstaatlichkeit. Das sind für mich essentielle gesellschaftliche Werte, die viele Generationen hart errungen haben und die wir heute genauso hart verteidigen müssen. Das ist unsere Verantwortung und Pflicht.“

Liebe Frau Klarsfeld, dass Ihre Elterngeneration das Unrecht im Nationalsozialismus erduldete, das hat Sie genauso beschäftigt wie mich. Auch meine Eltern haben geschwiegen zu all dem Unmenschlichen, das Deutsche ihren Mitmenschen antaten. Mir fiel es schwer, das zu akzeptieren. Und ich habe daraus für mich zu einer Haltung gefunden, die unverrückbar ist: Menschenwürde, Demokratie, Rechtstaatlichkeit. Das sind für mich essentielle gesellschaftliche Werte, die viele Generationen hart errungen haben und die wir heute genauso hart verteidigen müssen. Das ist unsere Verantwortung und Pflicht.“

Die vollständige Rede von Oberbürgermeisterin Reker kann hier geladen werden.

Von der Veranstaltung mit Beate Klarsfeld wurde durch Hans-Dieter Hey eine Videoaufzeichnung gemacht, die man hier sehen kann.  Fotos und ein Artikel zu der Veranstaltung von Berthold Bronisz und Hans-Dieter Hey finden sich hier.

Fotos und ein Artikel zu der Veranstaltung von Berthold Bronisz und Hans-Dieter Hey finden sich hier.

Gerechtigkeit – nicht Rache

Diskussionsveranstaltung mit Beate Klarsfeld

Zum 43. Jahrestag des Prozessbeginns gegen Kurt Lischka, Herbert-Martin Hagen und Ernst Heinrichsohn fand am Sonntag, dem 23. Oktober 2022 im NS-Dokumentationszentrum Köln ein Gespräch von Georg Restle, Leiter des Politmagazins Monitor, mit Beate Klarsfeld statt. Eingeladen dazu hatten als Veranstalter der Verein EL-DE-Haus in Kooperation mit dem NS-DOK und der Synagogen-Gemeinde Köln. Zur Eröffnung sprach Claudia Wörmann- Adam als Co-Vorsitzendes des EL-DE-Haus Vereins. Für die Stadt Köln begrüßte Bürgermeister Andreas Wolter die zahlreich erschienen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Das als „Lischka-Prozeß“ bekannte Verfahren ist als eines der grundlegenden und besten in die bundesdeutsche Rechtsgeschichte eingegangen. Kenntnisreich und angenehm moderierend führt Restle das Gespräch mit der immer noch unermüdlich gegen Nazis und für Gerechtigkeit streitenden Beate Klarsfeld. Sie wurde begleitet von zwei Zeitzeuginnen des Prozesses Madame Weisz und Madame Cain, die als Mitglieder der Vereinigung der Söhne und Töchter aus Frankreich deportierter Juden (F.F.D.J.F) damals ebenfalls am Prozess teilgenommen hatten.

Diskussionsschwerpunkte des Gespräches waren:

- Die berühmte Ohrfeige, die Beate Klarsfeld im April 1968 an Kurt-Georg Kiesinger ausgeteilt hatte.

Im politisch sehr aufgeladenen Jahr 1968 hatte es Beate Klarsfeld geschafft, sich in den CDU-Parteitag hineinzuschmuggeln, um dort den damaligen Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger öffentlich mit den Worten „Nazi, Nazi!“ zu beschimpfen und zu ohrfeigen. „Das war natürlich eine symbolische Tat. Ein Symbol für die Haltung der jungen Generation gegenüber der Nazigeneration“, so Klarsfeld. Sie wurde noch am gleichen Tag zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt. Da sie französische Staatbürgerin war, konnte die Strafe jedoch zunächst ausgesetzt und später zu vier Monaten auf Bewährung umgewandelt werden.

Diese Tat machte sie weltberühmt, Heinrich Böll schickte 50 Rote Rosen. Der breiten Öffentlichkeit war die ehemalige NSDAP-Mitgliedschaft Kiesingers bis zu der Aktion mit der Ohrfeige nicht bekannt. Er hatte in Berlin seinerzeit Rassenpropaganda für die Nazis gemacht. - Der Lischka-Prozeß

„Die Klarsfelds und die Fils et Filles des Deportés Juifs de France (F.F.D.J.F.), eine Organisation französischer Überlebender und Angehöriger von Opfern des Holocaust, hatten bis zur Eröffnung des Strafverfahrens gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn immer wieder auf die Straflosigkeit von NS-Verbrechern, die ihre Verbrechen im besetzten Frankreich begangen hatten, aufmerksam gemacht. Nach dem Abbau politischer und juristischer Barrieren konnten diese Verfahren 1975 schließlich doch noch auf den Weg gebracht werden. Für ihr Ziel, eine breite Öffentlichkeit auf das Verfahren gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn aufmerksam zu machen, setzten sie auf eine Doppelstrategie aus reinen Protest- wie auch begleitenden Informationskampagnen. So demonstrierten sie unter anderem im fränkischen Bürgstadt vor der Anwaltskanzlei des Angeklagten Ernst Heinrichsohn. Im sauerländischen Warstein folgten weitere Kundgebungen gegen Herbert-Martin Hagen, bei denen einige Demonstranten, wie schon bei den Protesten in Köln und Bürgstadt, die Sträflingskleidung aus ihrer Zeit in den Konzentrations- und Vernichtungslagern trugen. Kurz vor Beginn des „Lischka-Prozesses“ eröffneten die F.F.D.J.F. im Kölner Rathaus eine historische Ausstellung über den Holocaust in Frankreich. Dadurch versuchten sie, die Kölner Bürgerinnen und Bürger für das Thema zu sensibilisieren. Die Präsentation erfuhr sowohl eine wohlwollende mediale Resonanz als auch großen Besucherzuspruch. Weiterhin wurde das Medieninteresse für den in Düsseldorf fast zeitgleich stattfindenden Majdanek-Prozess dafür genutzt, um auch auf das Verfahren gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn hinzuweisen, indem die Söhne und Töchter der deportierten Juden Frankreichs vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten.“ (zitiert nach dem Bericht von Jens Tanzmann in Hagalil. https://www.hagalil.com/2022/04/klarfelds-lischka/#_edn10)

Der Prozeß endete mit einem Urteil von 10 Jahren für Lischka, 12 Jahren für Hagen und 6 Jahren für Heinrichsohn.

Beate Klarsfeld im Gespräch mit Georg Restle (Foto: HB) - Der Prozeß gegen Klaus Barbie.

Obwohl der Leiter der Gestapo von Lyon, Klaus Barbie, 1947 in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war, arbeitete er in den ersten Nachkriegsjahren für mehrere westliche Geheimdienste. 1951 wanderte er als Klaus Altmann mit seiner Familie nach Bolivien aus. Die Ermittlungen der deutschen Botschaft im Jahr 1966 ergaben jedoch nur, dass Altmann „Mitglied der SS im höheren Offiziersrang in Frankreich“ gewesen sei. Erst 1983 lieferte Bolivien Barbie durch nachhaltigen Einsatz der Klarsfelds und ihrer Freundinnen und Freunde nach Frankreich aus. Im folgenden Prozess war Léa Feldblum, die einzige Überlebende des Kinderheims Izieu, eine wichtige Zeugin der Anklage. Barbie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und starb 1991 im Gefängnis. - Rostock-Lichtenhagen

Mehr als 1.000 Kilometer aus Paris waren die Klarsfelds in die Hansestadt per Reisebus gefahren. An Bord knapp 50 Aktivisten ihrer Organisation „Söhne und Töchter der deportierten Juden Frankreichs“: „Als Söhne und Töchter der Juden, die von Nazis ermordet wurden, war es selbstverständlich, dass wir uns für die Menschen einsetzen, deren Eltern zur gleichen Zeit starben wie unsere“, betonte Serge Klarsfeld damals in Rostock. Gemeint waren Sinti und Roma, für deren Bleiberecht die jüdischen Aktivisten im Oktober 1992 in Rostock demonstrierten.

Die damalige Bundesregierung hatte nur wenige Wochen zuvor ein sogenanntes Rückübernahmeabkommen mit Rumänen unterzeichnet, mit dem abgelehnte Asylbewerber, die meisten von ihnen Roma, schneller abgeschoben werden sollten. Die jüdischen Aktivisten wollen das nicht akzeptieren, sahen darin eine Deportation, und mahnen die deutsche Verantwortung an. Juden und Roma hätten „das gleiche Schicksal“ gehabt, sagt Beate Klarsfeld: „Das war für uns ein Anlass, dass wir da einschreiten mussten.“

Resümierend wurde auch auf andere wichtige Prozesse hingewiesen, die für die Aufarbeitung der Naziverbrechen eine Rolle spielten. Der Eichmann-Prozess in Jerusalem (1961), der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main (1963-65). Diese stellten Zäsuren in der Wahrnehmung der Verbrechen dar und führten langsam zu einem Umdenken. Als ein Fazit wurde darauf verwiesen, wie wichtig es ist, die Jugend auf diese Zeiten der deutschen Geschichte hinzuweisen und sie zur Auseinandersetzung darüber und für eine demokratische Zukunft zu gewinnen.

Heinrich Bleicher

Gedenkveranstaltung anlässlich des Pogroms in Sivas am 2. Juli 1993

Am Samstag, dem 2. Juli 2022 fand auf dem Neumarkt in Köln von 16:00 – 18:00 Uhr eine Gedenkveranstaltung der Alevitischen Gemeinde NRW K.d.ö.R. und der Alevitischen Gemeinde Köln e.V. statt. An diesem Tag im Juli jährte sich das Massaker von Sivas zum 29. Mal. Ein islamistischer Mob von tausenden aufgebrachter Männer hatte damals die Teilnehmenden eines Kulturfestivals in Sivas, die sich in ihrem Hotel verschanzt hatten, mit Brandsätzen angegriffen und das Hotel in Brand gesteckt. Die Menschen im Hotel konnten nicht fliehen, da der Mob sie draußen gelyncht hätte. Einigen wenigen ist die Flucht in ein benachbartes Gebäude gelungen. Nach acht Stunden vergeblichem Warten auf Hilfe starben 33 Menschen, der jüngste 12 Jahre alt, qualvoll durch Ersticken oder Verbrennen. Auch zwei Hotelangestellte und zwei Angreifer kamen ums Leben.

Die Forderung der alevitischen Organisationen, aus dem Gebäude des ehemaligen Hotels ein Museum des Gedenkens (Gedenkstätte) zu machen, wird von der Erdogan-Regierung abgelehnt. Die am Jahrestag des Massakers in Sivas und Ankara alljährlich stattfindenden Gedenk- und Protestveranstaltungen der Opferangehörigen und der alevitischen Organisationen werden von Störungen, Behinderungen und Provokationen begleitet, immer in einer sehr angespannten Atmosphäre.

Die Gedenkveranstaltung auf dem Neumarkt fand mit ca. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Sie wurde von dem Vorstandsmitglied des Vereins EL-DE-Haus Çiler Firtina moderiert, die einen Angehörigen bei dem Pogrom verloren hat. Einen Redebeitrag zur Veranstaltung hielt die Vizepräsidentin des NRW-Landtags, Berivan Aymaz. Als Sprecherin war ebenfalls die Co-Vorsitzende des Vereins EL-DE-Haus, Claudia Wörmann-Adam, eingeladen. In ihrer Ansprache nahm sie Bezug auf die massiven rassistischen Anschläge die elf Monate vor dem Pogrom in Sivas im August 1992 in Rostock-Lichtenhagen in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden hatten: „An den Ausschreitungen beteiligten sich mehrere hundert teilweise rechtsextreme Randalierer und bis zu 3000 applaudierende Zuschauer, die den Einsatz von Polizei und Feuerwehr behinderten. Das Ganze zog sich quälend lange vier Tage hin. Die Polizei war nie Herr der Lage. Politiker und Politikerinnen versagten auf ganzer Linie. Die Opfer der Angriffe erhielten keinen Schutz, keine Entschuldigung, keine Entschädigung; im Gegenteil: sie wurden in ihre Heimatländer abgeschoben und das Asylrecht wurde verschärft.“

Von dem Brandanschlag in Sivas gibt es ein Video, gedreht von der örtlichen Polizei die nicht eingriff, sondern zusah. Von den Anführern des Anschlags wurde kaum einer gefasst, die wenigen Täter, die vor Gericht gestellt wurden, zeigten keine Reue. Das Verbrechen wurde weder juristisch noch politisch jemals aufgearbeitet.

Wörmann-Adam stellte fest: „Es gibt Parallelen zwischen Sivas und Rostock Lichtenhagen. In Sivas wie in Rostock-Lichtenhagen kämpften von religiösen und/oder politischen Fanatikern aufgehetzte Menschen gegen die vermeintlich Fremden, gegen Toleranz und Humanität.“ Ihr Fazit: „Wir stehen heute hier, um mit der alevitischen Gemeinde ihrer Toten zu gedenken; wir stehen hier, um die Bestrafung der Täter zu fordern, die teilweise offen in Deutschland leben und von den deutschen Behörden nicht festgenommen werden; wir sind heute hier, um die alevitische Gemeinde bei ihrem Kampf um einen Gedenkort für das Massaker von Sivas zu unterstützen, der an dem Ort entstehen soll, wo das Verbrechen stattfand: im Madimak-Hotel.“

Die Rede von Claudia Wörmann-Adam kann hier geladen werden.

Eine Sonderführung für Mitglieder des Vereins EL-DE-Haus zu der Veranstaltung

„Klänge des Lebens“ ist auf sehr positives Interesse gestoßen.

Krystiane Vajda und Markus Reinhardt, die die Ausstellung in dem vor dem EL-DE-Haus platzierten Wagen gemeinsam kuratiert haben, erzählten vom Leben der Vorfahren und dem Schicksal, dass die aus Köln deportierten Sinti und Roma in der Nazizeit aber auch danach ereilt hat. In verschiedenen Gesprächsinterwievs, die beide aufgezeichnet hatten, berichteten Überlebende von ihrem Schicksal.

Für das kommende Jahr ist eine Reise mit dem Wagen von Auschwitz nach Köln geplant. Nicht als Anklage möchte Markus Reinhardt das mehr als tausend Kilometer lange Tourprojekt verstanden wissen, sondern als Angebot zur Versöhnung. Für dieses bereits geplante Objekt sind noch Spenden erwünscht. Sie können auf das Konto des Vereins

Spendenkonto:

Raiffeisenbank Frechen-Hürth

IBAN: DE91370623654421635019

BIC: NODED1FHH

eingezahlt werden.

Weitere Informationen zu dem Projekt des Marodom e.V. gibt es hier. Auf der Homepage finden sich auch unter dem link „Zigeunerwagen- TV“ weitere Zeugenberichte.

Sonntag, 19. Juni 2022 um 17:00 Uhr

Exkursion: Marienprozession mit Lesung und Musik

Startpunkt der Prozession ist St. Maria in der Kupfergasse mit einer Andacht von Pfarrer Jan Opiela (katholische Seelsorge für Rom*nja, Sinte*zze und verwandte Gruppen). Anschließend führt die Prozession zum Hof des EL-DE-Hauses, wo junge Sinte*zze aus Briefen von Deportierten lesen. Der Abschluss wird beim Oberlichtwagen vor dem EL-DE-Haus mit musikalischer Begleitung von Markus Reinhardt und Janko Wiegand stattfinden.

Ein Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Klänge des Lebens Geschichten von Sinti*zze und Rom*nja“

Für: Erwachsene | Von: NS-Dokumentationszentrum | Treffpunkt: St. Maria in der Kupfergasse | Teilnahme: kostenlos

Sonntag 19. Juni 22 ab 14:30 Uhr

Edelweißpiratenfestival im Friedenspark!

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause freuen wir uns sehr, mit Euch wieder die Antihitlerjugend im Friedenspark feiern zu können! Es wird fünf Bühnen bzw. Parkwinkel geben, wo tolle, sehr unterschiedliche Bands den Edelweißpiraten und verwandten Jugendgruppen ihren Tribut zollen werden. Dabei wird jede Band ein Edelweißpiratenlied interpretieren. Das großartig Line Up 2022 seht ihr auf unserem druckfrischen Plakat.

Neben der unangepassten Musik gibt es wieder ein Generationen-Café zum Informationsaustausch und die historische Wanderausstellung des NS-Doku-mentationszentrum »Von Navajos und Edelweißpiraten – Unangepasstes Jugendverhalten in Köln 1933 – 1945« in den Baui-Saal. Im Vorhof und im Rosengarten gibt es zudem Info- und Gastro-Stände, deren Erlös das Festival finanzieren hilft!

Ort: Oberländer Wall – Titusstraße (Südstadt)

Mehr Infos unter: www.edelweisspiratenfestival.de

Ein Bericht zu der Veranstaltung findet sich unter der Rubrik Medienecho.

Donnerstag, 16. Juni 2022 um 17:00 Uhr

Gespräch: Requiem für Auschwitz // Schattenkinder

Roger Moreno-Rathgeb (*1956 in Zürich) wusste bis zu seinem 15. Lebensjahr nichts von seiner Identität als Sinto. Nach einem ihn tief bewegenden Besuch in Auschwitz-Birkenau machte er es sich zur Lebensaufgabe, allen Ermordeten zu gedenken und ihnen ein Requiem zu widmen. Das „Requiem für Auschwitz“ wurde 2009 fertiggestellt und wird seitdem von den „Roma und Sinti Philharmonikern“ europaweit aufgeführt.

Bluma (Maria) Meinhardt (*1961 in Wuppertal) begann im Alter von zwölf Jahren, die traumatischen Verfolgungsgeschichten ihrer Familie aufzuschreiben. Inzwischen hat sie mehrere Gedicht- und Prosabände veröffentlicht.

Roger Moreno und Bluma Meinhardt werden ihre Werke im Gespräch mit Krystiane Vajda vorstellen.

Da die Platzanzahl begrenzt ist, empfehlen wir Ihnen eine Anmeldung unter nsdok@stadt-koeln.de

Ein Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Klänge des Lebens. Geschichten von Sinti*zze und Rom*nja“

Für: Erwachsene | Von: NS-Dokumentationszentrum | Preis: € 4,50 | ermäßigt: € 2,00

So. 12. Jun. 2022, 17:00 Uhr

Menni Schwarz im Gespräch mit Krystiane Vajda

„Wir haben alle vergeben, aber wir vergessen nicht, was passiert ist. Aber wir haben alle vergeben.“ Christel „Menni“ Schwarz

Christel „Menni“ Schwarz (*1948), Überlebender und Aktivist, wird über sein Engagement für die Erinnerung an die Verbrechen an Sinti*zze und Rom*nja mit Krystiane Vajda sprechen. Seine eigene Familie wurde in verschiedene Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt – viele haben nicht überlebt. Schwarz war Initiator des ersten Sinti-Mahnmals in Deutschland, welches 1989 in Gedenken an die 74 deportierten und anschließend ermordeten Sinti*zze der Stadt Oldenburg errichtet wurde.

Mit einer Präsentation des Films „Auf Spurensuche der Sinti und Roma“ und Musik von Janko Wiegand und Markus Reinhardt.

Da die Platzanzahl begrenzt ist, empfehlen wir Ihnen eine Anmeldung unter nsdok@stadt-koeln.de

Ein Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Klänge des Lebens. Geschichten von Sinti*zze und Rom*nja“

Für: Erwachsene | Von: NS-Dokumentationszentrum | Preis: € 4,50 | ermäßigt: € 2,00

Klänge des Lebens. Geschichten von Sinte*zze und Rom*nja. Eine Ge-Denk-Station

9. Juni bis 26. Juni 2022

Eine Ausstellung des Maro Drom – Kölner Sinte und Freunde e.V. in Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

Die open-Air Ausstellung vor dem Eingang des NS-Dokumentationszentrums lässt Menschen zu Wort kommen, die als Sinte*Sintezza, als Rom*Romnja im Nationalsozialismus verfolgt wurden und den Völkermord überlebt haben. Angehörige der zweiten Generation berichten, welche Spuren dieses Menschheitsverbrechen bei ihnen selbst und innerhalb ihrer Familie hinterlassen hat. Die Präsentation ist in einem Oberlichtwagen (Baujahr 1958) installiert, der für die Sinte*zze des Maro Drom – Kölner Sinte und Freunde e.V. ein Sinnbild für eine verschwundene Welt, eine Erinnerung an ihre Vorfahren sowie ein Ort der Selbstverständigung und der Begegnung ist.

Die open-Air Ausstellung vor dem Eingang des NS-Dokumentationszentrums lässt Menschen zu Wort kommen, die als Sinte*Sintezza, als Rom*Romnja im Nationalsozialismus verfolgt wurden und den Völkermord überlebt haben. Angehörige der zweiten Generation berichten, welche Spuren dieses Menschheitsverbrechen bei ihnen selbst und innerhalb ihrer Familie hinterlassen hat. Die Präsentation ist in einem Oberlichtwagen (Baujahr 1958) installiert, der für die Sinte*zze des Maro Drom – Kölner Sinte und Freunde e.V. ein Sinnbild für eine verschwundene Welt, eine Erinnerung an ihre Vorfahren sowie ein Ort der Selbstverständigung und der Begegnung ist.

Sonderführung für Vereinsmitglieder „Klänge des Lebens“

Liebe Mitglieder,

wir bieten eine exklusive Führung nur für unsere Mitglieder des Vereins EL-DE-Haus in der aktuellen Ausstellung „Klänge des Lebens“ an:

Donnerstag, 23. Juni um 19 Uhr.

Krystiane Vajda hat die Ausstellung kuratiert und wird durch den Wagen führen.

Wir bitten um schriftliche Anmeldung an die E-Mail-Adresse: EL-DE-Haus@web.de.

Weitere Informationen können hier geladen werden.

Zur Realsierung der Ausstellung hat der Verein EL-DE-Haus mit Spenden beigetragen.

Berichte zur Eröffnungsveranstaltung finden sich im Kölner Stadtanzeiger und in der Kölnischen Rundschau vom 10.6.2022.

Am kommenden Dienstag, dem 24. Mai, wird im NS-Dok die neue Sonderausstellung „Theo Beckers. Ein junger Nationalsozialist fotografiert Köln“ eröffnet:

Mit der Kamera in der Hand zieht der junge Theo Beckers in den 1930er Jahren durch Köln: Er fotografiert Familienfeiern, Ausflüge, HJ-Fahrten, die Haustiere, sein Zimmer, Karnevalsumzüge, Kirchenfeste, politische Aufmärsche, Freund*innen und Bekannte. Allein in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft macht er mehrere tausend Aufnahmen, die Einblick in die Bildwelt eines jungen Amateurfotografen und lokalen HJ-Funktionärs geben.

Die Ausstellung lädt zum Hinschauen, Entdecken und Nachdenken ein: Wie sah Theo Beckers seinen Alltag und die Stadt, in der er lebte? Zu welchem Bild von ihm und seinem Leben setzen sich die Aufnahmen zusammen? Prägte sein Engagement für den Nationalsozialismus auch seine Fotografien? Wie passen sie zu den Vorstellungen, die wir uns vom Leben in der NS-Diktatur machen?

Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2022

Die Kölner Gesundheitspolitik im Nationalsozialismus

Ein schöner Kirchenraum, offen und licht mit guter Akustik, ein angenehmer Ort, um inne zu halten und zuzuhören. – Die Kunststation St. Peter war dieses Jahr Ort der Gedenkstunde am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, da die Antoniterkirche renoviert wird. – Alle Plätze sind besetzt, einige müssen sogar zurückgewiesen werden. Begrüßt werden die Anwesenden von Pater Stephan Kessler und Oberbürgermeisterin Henriette Reker spricht das Grußwort.

Die Vorbereitungsgruppe (Ulrike Bach, Irene Franken, Beate Gröschel, Klaus Stein, Lisa Willnecker) hat auf eine bewährte Struktur gesetzt: Es wechseln sich von Schauspieler*innen (Maria Amman, Petra Kalkutschke, Markus Andreas Klauk) gesprochene Textpassagen mit Musik und Gesang ab, eine Leinwand zeigt Fotos und Bilder zu den Texten und den Personen, um die es geht. In den Texten geht es um das Kölner Gesundheitsamt, die Situation der Zwangsarbeiter*innen, die jüdische Kinderärztin Erna Rüppel und die Aufarbeitung nach 1945.

Der anschließende Mahngang führt zum Gesundheitsamt, wo Dr. Fritz Bilz im lärmenden Verkehr den Text von Thomas Deres vorträgt, der coronabedingt nicht teilnehmen kann. Wie war das mit dem Kölner Gesundheitsamt? Schon 1905 wurde in Köln die Stelle eines Ärztlichen Beigeordneten und damit eines Gesundheitsamtes eingerichtet. Die Stelle wurde mit Dr. Peter Krautwig besetzt, unter dessen Leitung das Amt in der Weimarer Republik als beste kommunale Einrichtung in Europa ausgezeichnet wurde! – Aber nach seinem Tod 1926 wurde Dr. Carl Coerper sein Nachfolger, ein Vertreter der Eugenik, d.h. er verfolgte die Ziele, günstig bewertete Erbanlagen zu vermehren und ungünstig bewertete zu vermeiden, so wurde umgehend eine eugenische Eheberatungsstelle eingerichtet, denn nach ihm hatte die kommunale Gesundheitsfürsorge namentlich auch qualitative Bevölkerungspolitik zu treiben und die Erkenntnisse und Erfahrungen der Rassenhygiene und Eugenik auszunutzen. Er ist dann auch einer von zwei Dezernenten, die 1933 nicht entlassen werden, tritt am 1. Mai 1933 in die NSDAP ein, übernimmt hohe Parteifunktionen in Sachen Gesundheit im Gau Köln-Aachen und setzt als Hardliner die Gesetze des NS-Staates bezüglich Erb- und Rassenpflege rigoros um: Wer nicht der NS-Ideologie folgt, verliert seine Stellung als Arzt, Frauen verlieren leitende Positionen, jüdische Ärzte*innen dürfen nicht mehr praktizieren, jüdische Kranke nur noch im Israelitischen Asyl behandelt werden, Sinti*zze und Rom*nja werden nicht mehr behandelt. 3.800 Zwangssterilisierungen an Kölner*innen sind im Stadtarchiv dokumentiert. Dem euphemistisch «Gnadentod» genannten Mord durch Gas, Medikamente oder Hungerfallen nach 1939 in Deutschland 300.000 Menschen zum Opfer.

Ab 1942 werden da auch alte Menschen diskriminiert und Carl Coerpers verfügt in einem Rundschreiben an alle Krankenhäuser: Der dringende Bedarf an Krankenhausbetten schließt im totalen Krieg deren Verwendung im Sinne der Siechen- oder Altersheime aus. Er lässt auch die Aufnahme hoffnungslos Kranker für ihren letzten Lebenstag im Allgemeinen nicht zu. 1945 wird Coerper zunächst aus allen Ämtern in der Stadt und als Lehrbeauftragter an der Universität Köln entlassen, aber schon 1952 unterrichtet er wieder als Dozent das Fach «Sozialhygiene», ist an diversen Klinikgründungen beteiligt und arbeitet weiterhin eng mit Wissenschaftlern der NS-Rasseforschung zusammen.