Besuch in der Gedenkstätte Brauweiler

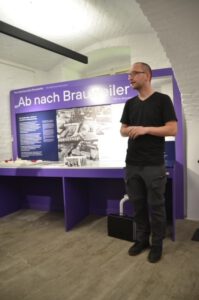

Der Vorstand des Vereins EL-DE-Haus hatte seine Mitglieder am 22.06. eingeladen, gemeinsam die wiedereröffnete Gedenkstätte in Brauweiler zu besuchen. 20 Mitglieder unseres Vereins folgten der Einladung unter fachkundiger Führung von Dr. Markus Thulin die Gedenkstätte zu besichtigen.

Das EL-DE-Haus und die Gedenkstätte Brauweiler verbindet eine leidvolle Geschichte in der NS-Zeit: ein Sonderkommando der Kölner Gestapo nutzte die Anstalt in Brauweiler. Dazu heißt es auf der Homepage des LVR:G

„Die Nutzung der Arbeitsanstalt durch die Geheime Staatspolizei

Zwischen April 1944 und Februar 1945 waren in Brauweiler zwei Sonderkommandos der Gestapo stationiert. Sie wurden nach ihren jeweiligen leitenden Kommissaren benannt. Das Sonderkommando unter Kurt Bethke (1903-1972) war mit der Verfolgung der polnischen Widerstandsgruppe „Armia Krajowa“ (Heimatarmee) und eines französischen Netzwerks katholischer Zwangsarbeiter, „Action Catholique“ (Katholische Aktion), im Rheinland betraut. Bethke leitete auch die Ermittlungen und Verhaftungen im Rahmen der sogenannten Aktion Gewitter in Westdeutschland. Ziel war die Verfolgung der Beteiligten am gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Das Sonderkommando unter Ferdinand Kütter (1890-1945) verfolgte in Köln Widerstandsgruppen osteuropäischer Zwangsarbeiter*innen und unangepasste Jugendliche, die im Rheinland und im Ruhrgebiet vielerorts das Edelweiß als Erkennungszeichen benutzen. Sie wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als „Edelweißpiraten“ bekannt. Weitere Opfer der Verfolgungsaktionen des Sonderkommandos Kütter waren untergetauchte Wehrdienstverweigerer, Plünderer, Kriminelle und Gegner*innen des Nationalsozialismus. Im November 1944 gelang ihm mit der Verhaftung der Führungsspitze des „Volksfrontkomitees Freies Deutschland“ die Zerschlagung einer der größten Kölner Widerstandsgruppen. Beide Sonderkommandos gingen brutal gegen ihre Opfer vor. Insbesondere die Mitarbeiter des Sonderkommando Kütter misshandelten und folterten Gefangene, ermordeten sie oder ordneten ihre Hinrichtung an. Die Gestapo arbeitete bei der Bewachung der Gefangenen eng mit dem Aufsichtspersonal der Arbeitsanstalt zusammen.“

Weitere Informationen: https://gedenkstaettebrauweiler.lvr.de/de/startseite.html

Der antifaschistische Auftrag des Grundgesetzes

Professor Andreas Fisahn von der Uni Bielefeld hat uns dankenswerterweise seinen Vortrag, den er am 23. Mai im NS-Dok gehalten hat, zur Verfügung gestellt.

Der Beitrag Antifaschismus im GG kann hier als Download geladen werden.

Film für die Kölner Kulturpreisverleihung 2024

In der Endausscheidung für den Kölner Kulturpreis 2024 waren am 14. Mai drei Beiträge vertreten. Der Verein EL-DE-Haus mit seiner Aktionswoche »verbannt&verbannt – Bücher und ihre Autor*innen«, die Veranstaltung »Nimm Platz – Kultur am Neumarkt« sowie das Musical »Mein Vater war König David«. Durch Publikumsabstimmungen und die Jury erhielt das Musical den Preis.

Das Projekt des Kölner Performancelabels ANALOG behandelt die Themen Identität, Familie und das Ich in der Zeit. Die Performance basiert auf der jüdischen Familiengeschichte Lara Pietjous, einem Mitglied des Ensembles. Nach dem Tod ihres Vaters fand Pietjou in dessen Nachlass Zeugnisse über ihre jüdische Abstammung und ihre Vorfahren zur Zeit des Dritten Reichs. In einem Videointerview berichtete ihre Großmutter über den Tod von Laras Urgroßvater in Auschwitz und wie sie selbst den Holocaust in einem Versteck überlebte.

Das NS-Dok hat dieses Projekt unterstützt und zeigt vom 8.-25. Mai im Gewölbe des NS-Dok eine Sound- und Videoinstallation des Stückes.

Für die Vergabe über die Entscheidung des Kölner Kulturpreises 2024 musste ein einminütiger Filmbeitrag von allen drei Kandidaten bei der Jury eingereicht werden. Diese wurden dann vor der Preisverleihung gezeigt. (https://www.kulturrat.koeln/kulturpreis-2022-2)

Der Beitrag des EL-DE-Hausvereins kann hier in einer etwas längeren Variante gesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=g-tQY0mhUnQ

Ein Bericht, den Hans-Dieter Hey von der Preisverleihung gemacht hat findet sich auf der Homepage von Lokalfoto: https://www.lokalfoto.com/koelner-kulturpreis-2024/

„Multiperspektivisches Erinnern und Gedenken in der Einwanderungsgesellschaft“

Trotz eisiger Luft und Bahnstreik waren rund 70 Gäste am 11. Januar 2024 ins NS-Dokumentationszentrum gekommen, um dem Podiumsgespräch über „Multiperspektivisches Erinnern und Gedenken in der Einwanderungsgesellschaft“ zuzuhören.

Dr. Dirk Lukaßen, Leiter für Bildung und Vermittlung im NS-DOK, begrüßte das Publikum, Claudia Wörmann-Adam, Co-Vorsitzende des Vereins EL-DE-Haus, führte in das Thema ein. Ciler Firtina, Co-Leiterin des Multikulturellen Forums in Köln und Vorstandmitglied im Verein EL-DE-Haus, moderierte das Gespräch.

Die Veranstaltung fand zwischen dem 9. Dezember, dem „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Verbrechens des Völkermordes und ihrer Würde und der Verhütung dieses Verbrechens“ und dem 27. Januar, dem Tag, an dem die Überlebenden im Konzentrationslager Auschwitz befreit wurden, statt.

„Zwischen diesen beiden wichtigen Gedenktagen möchten wir erinnern und gedenken – und zwar gemeinsam mit Menschen, deren Angehörige Opfer von Völkermorden und Pogromen wurden.

Und wir möchten miteinander ins Gespräch kommen. Wir möchten darüber diskutieren, warum das multiperspektivische Erinnern und Gedenken in einer Einwanderungsgesellschaft wichtig ist und wie dies gestaltet werden sollte.

Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind, ob als Arbeiter, Studenten oder Geflüchtete, haben auch ihre genozidalen Erfahrungen, ihre Erfahrungen mit physischer oder kultureller Vernichtung mitgebracht.

In der Erinnerungs- und Gedenkkultur in Deutschland gibt es kaum Raum für die Genozid- und Gewalterfahrungen der nach Deutschland zugewanderten Menschen. Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte, die zu einer von Genozid betroffenen Gruppe gehören, bleiben oft allein mit ihren Erfahrungen.

Dabei wollen sie mit ihrem Schmerz, ihrem Trauma, gesehen und gehört werden. Sie wollen, dass die kolonialen und postkolonialen Zusammenhänge gesehen werden, dass Verantwortung übernommen wird. Sie wollen Anerkennung statt Leugnung, Respekt für ihren Schmerz und Empathie. Sie wollen die Wiederholung, Fortsetzung oder das Andauern des Völkermords verhindern bzw. beenden.

Die Gäste auf dem Podium waren

Ilias Uyar, Rechtsanwalt, Mitglied der Armenischen Gemeinde Köln und Mitinitiator der Initiative „Völkermord erinnern“, die das Genozid-Mahnmal „Dieser Schmerz betrifft uns alle“ an der Hohenzollernbrücke aufgestellt hat.

Zemfira Dlovani, Rechtsanwältin in eigener Kanzlei in Koblenz. Bis Februar 2023 Vorsitzende, seit März 2023 Stellvertretende Vorsitzende des Zentralrates des Eziden e.V. in Deutschland. Ehrenamtlich sehr breit engagiert, insbesondere Frauenarbeit in der eigenen Community. Die Ezidin ist in Armenien aufgewachsen und kam mit 14 Jahren nach Deutschland. Ihre Vorfahren sind mit den Armeniern aus der Türkei im Jahre 1915 nach Armenien geflüchtet.

Yılmaz Kahraman, ist Islamwissenschaftler, ehemaliger Bildungsbeauftragter der Alevitischen Gemeinde Deutschland und geschäftsführender Bildungsreferent beim Bunde der Alevitischen Jugend in Deutschland. An der PH-Weingarten hat er einen Lehrauftrag im Rahmen des Studiums für die Alevitische Religionslehre/-pädagogik.

Stella Shcherbatova, Psychologin, und ehemaliges Mitglied im Vorstand der Synagogengemeinde Köln, ehemalige Leiterin des Begegnungszentrums der Gemeinde in Köln-Porz und aktuell Mitarbeiterin in der Fachstelle gegen Antisemitismus im NS-Dokumentationszentrum.

Esther Mujawayo-Keiner, Soziologin und Traumatherapeutin im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf, Mitgründerin der Assoziation der Witwen des Genozids vom April 1994 und überlebende des Völkermords in Ruanda, konnte wegen des Bahnstreiks leider nicht anreisen.

Die Podiumsgäste berichteten am Beispiel ihrer eigenen, ganz persönlichen Geschichte vom Genozid an ihren Völkern und davon, was dieses kollektive Leid, was die Leugnung, die fortdauernde Verfolgung und Bedrohung mit ihnen macht und wie wichtig die Anerkennung des Genozids ist. Sie waren sich einig darin, dass ihre Geschichten Teil der schulischen und außerschulischen Bildung werden muss.

Sie waren sich einig darin, dass in einer vielfältigen Gesellschaft persönliche Begegnungen, das Kennenlernen der Geschichten der anderen und der respektvolle Umgang miteinander wichtige Bestandteile des Kampfes gegen menschenverachtende Haltungen und Ideologien sind.

Bemerkenswert war, dass das Publikum bis zum Ende der 2 ¼ Stunden dauernden Veranstaltung aufmerksam zuhörte und erst ging, als die Moderatorin die Veranstaltung beendete.

Neues Arbeitskonzept des NS-DOK

Fachgespräch mit Hans-Peter Killguss, Leiter der Abteilung Gegenwart im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

Bei unserer Vorstandssitzung ist es Tradition, dass immer als Gast der Direktor des NSDOK teilnimmt, aber auch immer wieder einzelne Mitarbeiter, die über ihr Aufgabengebiete informieren und zum Gedankenaustausch bereit sind.

Bei der Vorstandssitzung am 11. März 2024 war Hans-Peter Killguss unser Gast.

Innerhalb des NSDOK hat mit allen Mitarbeiter*innen ein Austausch für ein neues gemeinsames Arbeitskonzept stattgefunden, das nun zu einer neuen Gliederung der Einrichtung führen wird. Darüber berichtete Hans-Peter Killguss ausführlich mit Beispielen aus der Praxis.

So gibt es vier wichtige Arbeitsbereiche:

- Bereich Gegenwart

- Bereich Geschichte

- Bereich Sammlungen

- Bereich Verwaltung

Zum Bereich Gegenwart gehören 4 Arbeitsfelder:

- Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus,

- Demokratiebildung und gegenwartsbezogene Ausstellungen,

- die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus sowie die

- Fachstelle gegen Antisemitismus (bisher m²).

Der Bereich Gegenwart (bis 2023 unter dem Namen „Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus“) ergänzt seit 2008 die wissenschaftliche und pädagogische Arbeit des NS-Dokumentationszentrums um den Aspekt der Auseinandersetzung mit aktuellen rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen und diskriminierenden Ideologien und Erscheinungsformen.

Schwerpunkte

Der Schwerpunkt liegt in der Beratungs- und Bildungsarbeit. Es werden beispielsweise Workshops für Kölner Schulen angeboten, die von Teamenden durchgeführt werden. Darüber hinaus zählen Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Dokumentation der Aktivitäten der extremen Rechten und antisemitischer Vorfälle in Köln zu den Aufgaben. Seit 2008 gehört die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Köln (MBR) zum Bereich Gegenwart. 2019 kam die Fachstelle [m²] miteinander mittendrin. Für Demokratie – Gegen Antisemitismus und Rassismus hinzu. Darüber hinaus werden verschiedene Projekte wie das Programm „NRWeltoffen“ umgesetzt.

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Köln

Die Mobile Beratung ist eine Unterstützungsstruktur für alle (Einzelpersonen, Organisationen, Institutionen, Gruppen), die sich im Regierungsbezirk Köln mit Rechtsextremismus, Rassismus und anderen Ungleichwertigkeitsvorstellungen auseinandersetzen wollen oder müssen. Die Angebote sind kostenfrei.

Fachstelle Antisemitismus: Für Demokratie – Gegen Antisemitismus und Rassismus

Die Fachstelle informiert und sensibilisiert auf vielschichtige Art und Weise zum Themengebiet Antisemitismus. Die Mitarbeiter*innen zeigen dabei denjenigen Unterstützungsmöglichkeiten auf, die von Antisemitismus bedroht und betroffen sind. Alle Angebote der Fachstelle sind unbefristet und kostenfrei. Das Aufgabengebiet ist in die Kompetenzbereiche Beratung für von Antisemitismus Betroffene, Bildung und Meldestelle für antisemitische Vorfälle in Köln gegliedert.

Kontakt:

NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln

Bereich Gegenwart

Appellhofplatz 23 – 25, 50667 Köln

Telefon: 0221/221-26332

Telefax: 0221/221-25512

E-Mail: ibs@stadt-koeln.de

Niemand wurde zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert, gequält oder ermordet

Das diesjährige Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der Kölner AntoniterCitykirche nahm das Schicksal Tausender Menschen in den Blick, die die Nazis als „Asoziale“ oder „Berufsverbrecher“ bezeichneten. Erst im Jahr 2020 hatte sie der Bundestag als NS-Opfer anerkannt. Eine Textcollage – vorgetragen von Schauspieler*innen – zeichnete den Umgang mit diesen Menschen in Köln nach. Am Schicksal von Hertha Kraus wurde zunächst die fortschrittliche Arbeit des Kölner Wohlfahrtsamtes in der Zeit der Weimarer Republik in den Blick genommen, die durch die Machtübertragung an die Nazis jäh beendet wurde. Weiterlesen: Veranstaltungsbericht und Rede Klaus Jünschke.

Schalom & Alaaf. Juden & Jüdinnen im Kölner Karneval

Die sehr interessierten Mitglieder*innen des Vereins EL-DE-Haus e.V. wurden von Aaron Knappstein, Mitkurator der Ausstellung, Historiker im NSDOK und Präsident der „Kölsche Kippa Köpp e.V. vun 2017“ kompetent und spannend durch die Sonderausstellung geführt.

In der Ausstellung stellte er die vielfältigen Facetten des Karnevalslebens in Köln in historischer Perspektive, aber auch ganz gegenwartsnah vor.

Weiterlesen